Bonusmaterial

Heft 03.2025

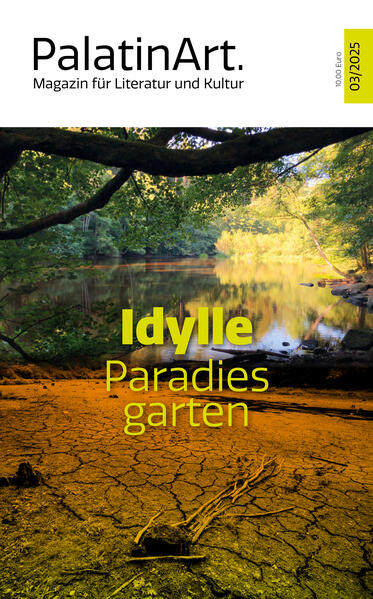

Die Frühjahrs-Ausgabe kreist um die Frage, wieviel Paradies wir noch haben, wo wir es finden und wie und wo wir es verloren haben – und zwar in allen literarischen und bildnerischen Varianten. Paul Münch hat das Paradies in der Pfalz verortet. Ob er das 100 Jahre später immer noch so unbeschwert tun würde, lässt sich bezweifeln. Jenseits aller Idyllen steht außer Frage, dass wir dabei sind, Natur und Paradiese zu zerstören oder sie so zu verändern, dass sie nicht mehr als „Garten Eden“ zu erkennen sind.

Eva Paula Pick

Samsamer Sidestep

zu finden auf Seite 80

Ruth Ratter

Werkstattgespräch mit Michael Volkmer

Auszug mit Abbildungen finden Sie auf den Seiten 97-100

TEASER!

Eva Paula Pick

DAS ROTE DING

Auszug aus dem Artikel auf den Seiten 90-92

Heft 02.2024

Die Herbst-Ausgabe beschäftigt sich mit dem Titelthema „Grenzen“. Kein Nachdenken und kein Gespräch kommt ohne Grenzen zustande; sie trennen und verbinden zugleich; Kunst und Kultur sind auf sie angewiesen und doch immerzu bemüht, sie zu verschieben; Politik reißt Grenzen nieder und fordert diese zugleich: In seiner hier angedeuteten Ambivalenz

entfaltet sich das Thema in Lyrik, Prosa, Essays, Fotografien und Illustrationen.

Demarkation

Ulla Klomp

Straße, im Wechsel der Ampelphasen, vorbeifahrende Autos. Eine Frau, Mitte vierzig, steht auf dem Fußweg in der Nähe einer Würstchenbude, neben ihr ein Mann, unbeweglich, starr, ca. 80 Jahre alt.

Frau: Vater, komm schon, wir müssen in zehn Minuten in der Praxis sein.

Mann: Ich kann nicht.

Frau: Wir müssen hier rüber, das weißt du genau, bitte, tu mir das nicht schon wieder an!

Mann: Es geht nicht, meine Beine wollen nicht.

Frau: Du hattest mir letzte Woche fest versprochen…

Mann: Ich weiß, das habe ich nicht vergessen, aber es geht beim besten Willen nicht. Meine Beine sind wie gelähmt.

Vorbeigehende: Ist was mit dem alten Herrn? Kann ich helfen?

Frau: Nein, nein, danke, er will nur nicht weitergehen. (zu dem Mann) Guck doch mal auf die Uhr. Es ist schon fast fünf vor!

Mann: (schaut nicht auf die Uhr, sondern hinter sich, dann ängstlich nach rechts und links auf den vor ihm liegenden Grünstreifen) Ich will schon gehen, aber ich kann nicht. Diese Stelle ist es, immer wieder diese Stelle hier, hier strahlt es aus dem Boden, genau hier hat der Boden alles aufgesogen, Tag für Tag, Jahr für Jahr, nun strahlt es zurück, ein Magnetfeld, meine Beine werden davon festgehalten!

Frau: Hier strahlt nichts aus dem Boden. Schau doch das Straßenpflaster an, nichts, keine Spuren mehr, eine ganz normale asphaltierte Straße ist das hier geworden, Bäume gepflanzt an den Seiten, Bänke, ein Kiosk, warum geht das nicht in deinen Kopf rein, einfach rübergehen kannst du, bestimmt, beeil dich, um elf müssen wir da sein, nun geh schon, du wirst weder erschossen noch verhaftet.

Mann: Bist du da ganz sicher?

Frau: Aber ja doch, letztes Mal bist du schließlich auch nicht erschossen worden, oder? Du wirst hier höchstens zur Kasse gebeten, an der Würstchenbude, wenn Du da was kaufen willst. (lacht). Weiß du, was die Riesencurry hier kostet? Zweimarksiebzig! Und der Kohlrübeneintopf dreineunzig. (lacht wieder) Dass man hier jetzt gemütlich was essen kann… In aller Ruhe…! Wirklich zum Lachen. Zum Totlachen! (zum Mann) Komm endlich! (fasst ihn am Ärmel)

Mann: Lass mich los, was tust du, das ist gefährlich. Sie sind in der Nähe, sie schauen schon durch ihre Ferngläser und dann schießen sie, wie immer, du hörst es nur nicht. Aber mich trifft es ins Herz, jedes Mal, mitten hinein.

Frau: Aber hier sind doch gar keine Grenzer mehr, Vater. Da wird nicht geschossen. Es gibt höchstens Bier mit Schuss. Schultheisser Feierabend. Des Lebens Freude. Darum geht es jetzt, um sonst nichts. Die alten Zeiten sind vorbei.

Mann: Nichts geht nie vorbei, das Vergangene ist überall, das ist in mir, in dir. Hier in der Straße, im Boden. Das ist wie eine Tätowierung. Die kann man nicht einfach wegwaschen. Das hat sich richtig eingefressen.

Frau: (zu sich selbst) Ich kann Vater doch nicht tragen! (zum Mann) Beweg dich doch wenigstens ein paar Schritte vorwärts, Vater. Wir kommen zu spät.

Mann: Wer so lange begrenzt worden ist, kann sich niemals wieder frei bewegen, glaub mir.

Frau: (seufzt) Ich dachte, es ginge heute endlich mal ohne Ausweis…

Mann: Tut mir leid, aber so weit bin ich wohl doch noch nicht soweit. Vielleicht in einem Jahr oder zweien… Gestern habe ich zwar geglaubt, diesmal könnt es klappen, war wohl ‘nen Irrtum… Hier, ich habe ihn zur Vorsicht eingesteckt. Meinen Pass. Mit Ausweis klappt es immer. Da nimm!

Frau: (schlägt den Pass auf) Dieser alte Lappen! Zerfleddert, in zwei Teile zerfallen.

Mann: Wie ich. Genau wie ich.

Frau: Und dann noch ohne Passbild!

Mann: Wir alle haben unser Gesicht verloren, du auch. Wusstest du das noch nicht? Egal, Kontrolle muss sein. Kontrollen sind wie elektrische Entladungen. Hinterher fühlt man sich ganz leicht.

Frau:(sieht sich den Pass an). Ja, es sind kopflose Zeiten. In der Tat! (lacht kurz auf) Und nun komm endlich, Vater.

Mann: Der Stempel fehlt noch! Und das Stempelkissen, ich habe zur Vorsicht alles dabei (zieht Stempel und Stempelkissen aus der Manteltasche)

Frau: Und welchen Stempel hast du diesmal mitgebracht?

Der Mann reicht seiner Tochter einen Stempel.

Frau: Aha, Drucksachen, auch gut, letzte Woche war es der Adressenstempel, egal! Und nächstes Mal ist es vielleicht der mit „Adressat verzogen“. (Sie drückt den Stempel in den Pass, blättert und reicht ihn zurück) Bitte sehr. Bald ist er voll.

Mann: Grenzen haben ihre Gesetze, alle Grenzen auf der Welt, die richtigen Stempel und Visa öffnen sie. Und nun komm, Kind, der Weg ist frei, für heute jedenfalls.

Fundstücke

Ergänzung zu Gerd Forsters Beitrag „Annette Kolb – Dichterin zwischen zwei Welten“ in PalatinArt 02/2024, S. 17-23:

aus dem Tagebuch von Romain Rolland aus dem ersten Weltkrieg „Über den Gräbern – Aus den Tagebüchern 1914-1919“, erschienen bei C.H. Beck in München.

- April 1917

Besuch von Annette Kolb. Sie leidet grausam unter dem Krieg; und in einem Zustand schmerzhafter Überreizung hat sie einen Appell an das wahre Deutschland geschrieben (der im Journal de Genève veröffentlicht werden soll); den Titel habe ich ihr vorgeschlagen. Sie fordert darin die Deutschen auf, „von den Alpen bis zur Nordsee Sturm zu läuten“ gegen ihre preußischen Machthaber, ihre „Boches“, die Deutschland zerstören und in Schande stürzen. Neulich hat G[eorges] Wagnière mir diesen Appell vorgelesen; ich fand ihn ein wenig naiv, rührend und sehr mutig. Es ist ein schwerwiegender Akt, den Annette Kolb da begeht, er kann sie teuer zu stehen kommen.

- April 1917

(…) Der Brief von Annette Kolb, ihr Appell an die Deutschen, erscheint im Journal de Genève vom 5. April ein wenig versteckt auf der zweiten Seite. Es ist ein großartiges Wort, das erste, das ein außerhalb der politischen Parteien stehendes freies deutsches Gewissen anzusprechen wagt. (Denn die bezahlten oder zumindest suspekten Ankläger wie den Autor des Beitrags Ich klage an rechne ich nicht hierzu.) Der Brief flößt mir große Zuneigung für die bedauernswerte Frau ein, die sich in den Feuerofen stürzt. Die Schwäche, die am wenigsten für den Kampf Geschaffene gibt den andern ein Beispiel.

Eva Paula Pick

Auszug aus „Krampenschießen“ finden Sie auf den Seiten 96-99

Heft 01.2024

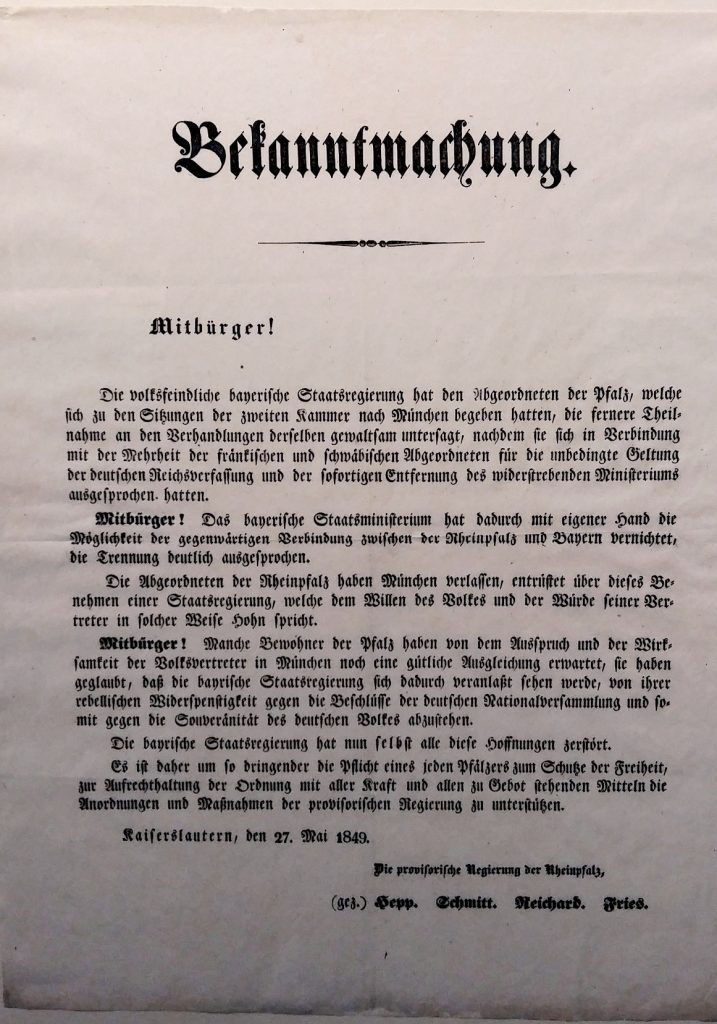

Die erste Ausgabe nimmt ein aktuelles wie spannendes Thema in den Blick: „Wir reden mit! Teilhabe – Beteiligung – Demokratie. 175 Jahre Pfälzische Revolution und was daraus erwächst“. Das Magazin spannt den Bogen von der Badisch-Pfälzischen Revolution 1848/49 bis in die Gegenwart und zielt auf die literarische Bearbeitung rund um die Debatte demokratischer Beteiligung.

Und was passiert in Bayern, zu dem die Pfalz nunmal gehörte?

Ruth Ratter

Maximilian II. eröffnet den Landtag am 22. Januar 1849 in der Prannerstraße. Er kündigt eine Serie von Gesetzesvorlagen an. Doch es kommt nicht so weit: Dieser Landtag wird von einem einzigen Thema bestimmt, nämlich vom Meinungsstreit um die von der Frankfurter Nationalversammlung erarbeitete Reichsverfassung. Noch im Dezember 1848 hat die Nationalversammlung einen Grundrechtekatalog beschlossen; schon das wird von den konservativen Kräften als Eingriff in die Souveränität der Bundesstaaten betrachtet.

Bereits die Adresse der Zweiten Kammer vom 9. Februar 1849, die von 72 gegen 61 Stimmen angenommen wird, zeigt die unüberbrückbare Kluft zu den Auffassungen des Königs und der hinter ihm stehenden konservativen Kräfte auf: Die „linke“ Mehrheit preist die Aussicht auf die „Einigung Deutschlands auf dem Grunde gleichmäßiger, wahre Volksfreiheit gewährleistender Einrichtungen in den einzelnen Staaten und einer Gesamtverfassung, die alle deutschen Stämme ohne Ausnahme zu einem … Bundesstaate verbindet“. Dazu müssten die Einzelstaaten einen Teil ihrer bisherigen Rechte aufgeben. „Nur ein … rückhaltloses Eingehen auf den neu erwachten Zeitgeist, welcher alle Schichten der bürgerlichen Gesellschaft durchzieht, nur bereitwillige Unterordnung unter die Beschlüsse der konstituierenden (d.h. verfassunggebenden) Nationalversammlung und der Zentralgewalt“ vermöchten dem deutschen Volk Ruhe und Wohlstand zu sichern. Ausdrücklich erkennt die Abgeordnetenmehrheit den Grundrechten, wie sie in der Paulskirche beschlossen wurden, Gesetzeskraft zu.

Am 8. März, also noch bevor die Frankfurter Nationalversammlung ihre Verfassung am 28. März 1849 verabschiedet, vertagt Maximilian II. den Landtag und bildet die Regierung um. Am 23. April lehnt Bayern die Verfassung der Paulskirche ab, was zu einer breiten Protestbewegung führt; in der Pfalz kommt es zum Aufstand. Am 16. Mai tritt der Landtag wieder zusammen; die Abgeordnetenkammer fordert in einer am 21. Mai mit 72 gegen 62 Stimmen angenommenen Adresse die Anerkennung der Reichsverfassung, „die insbesondere von der fränkischen, schwäbischen und rheinpfälzischen Bevölkerung laut und freudig begrüßt“ worden sei.

Als die Regierung am nächsten Tag den pfälzischen Abgeordneten die Teilnahme am Landtag verweigert, verlässt die Linke geschlossen das Parlament. Am 10. Juni macht der König erstmals vom Instrument der Auflösung des Landtags Gebrauch, das ihm die Möglichkeit gibt, durch die in einem solchen Fall nötigen Neuwahlen eine für die Regierung günstigere Zusammensetzung der Abgeordnetenkammer zu bewirken. Nach dem Aufstand in der Pfalz, der nur mit preußischer Unterstützung niedergeschlagen werden kann, und nach den Unruhen in Schwaben und Franken, welche die Bürger aufgeschreckt und verunsichert haben, gewinnen die gemäßigten und konservativen Kräfte wieder die Oberhand.

Weiterführende Literaturhinweise:

* Wilhelm Volkert, Handbuch der bayerischen Geschichte, Band IV/1: Das Neue Bayern. Von 1800 bis Gegenwart. Erster Teilband: Staat und Politik, München 2003, S. 254 f.

* Peter Claus Hartmann, Bayerns Weg in die Gegenwart, Regensburg 2012, S. 411.

* Manfred Treml, Geschichte des modernen Bayern, Regensburg 2021, S. 66 ff.

* Leonhard Lenk, in: Haus der Bayerischen Geschichte (Hg.), König Maximilian II. von Bayern, Rosenheim 1988, S. 131 ff.

* Dietrich Thränhardt, Wahlen und politische Strukturen in Bayern, Düsseldorf 1973, S. 39 ff.

Gerd Forster

Zum Meer

In diesen Zeiten sind

auch Küsten nicht erreichbar

Strände verwaist kaum Spuren im Sand.

Mein Vater hat nie das Meer gesehen

ohne es zu bedauern am Ende.

Der Autor Wolfgang Hilbig

nach der Diagnose unheilbarer Krebs

ließ sich an die Ostsee fahren.

Vielleicht auch

um Ewigkeit rauschen zu hören

vor allem am Abend wenn die Sonne

im Meer erlosch.

Mare Nostrum

Weder der blauen leicht flimmernden Wasserfläche

ist etwas anzumerken noch aus dem Rhythmus

der anschäumenden Wellen herauszuhören.

Cremeglänzende Urlauber manche mit

Allinclusivebauch genüsslich ausgestreckt

auf Liegen oder Handtüchern.

Es sei ihnen gegönnt. Auch Schwimmern

ihren Spaß Schnorchlern ehrgeizigen Surfern

erst recht den Kindern ihr lustiges Planschen

und das laute ausgelassene Vergnügen

mit einem Schlauchboot.

Aber die unzähligen gekenterten Kähne

all die erstickten Schreie in diesem Meer

all die versunkenen Hoffnungen!

Zwische Deichwegelche un Seehex

Helga Schneider

Sie warn mit ihre Fahrräder e paar Meter eninngefahr in so e holperisch Wegelche in Richtung Deich. „Do geht‘s net weiter“, hatt er geruf un war vor dem klääne Backstäähaisje erumgefahr serick uff de Hauptweg. Sie hatt net so schnell die Kurv kriejt, war abgestiej, hatt ‘s Rad erumgedreht, war widder uffgestiej un war dann aa serickgefahr.

An dere Abzweischung hatt sie korz druff gestann wie drei Niss un hot mit große Aue de Weg enuffer un enunner geguckt. Vun ihm nix se siehe. Fort, spurlos veschwunn war er. Hiwwe nix. Driwwe nix. Das gebbt‘s doch net, dass e ausgewachses Mannsbild innerhalb vun e paar Minudde so mirnixdirnix veschwindt, hot se gedenkt, hot die zwää Griff vun ihrm Lenker fescht gekrallt, hot als erumhergeguckt un dann noch emol un noch emol das bloo Stroßeschild „Küsters Matt“ un am Gewwel vun dem große, weiße Haus „Angela‘s Huuske“ geles.

‘s Auto vun ‘me Pfleschedinscht hot in denne ihre Hofinfahrt gehall. Kännt er sich fer Jux un Dollerei dodehinner vesteckelt hann? Quatsch! Das Auto is viel zu nidder. Un iwwerhaupt: Warum sollt er so ebbes mache? Sie hatten jo do Radfahre gewollt un net Vesteckelches spiele.

Sie guckt weit eniwwer an denne grasgriine, mächtische Deich, wo se hingewollt hatten. Knallbloo de Himmel owwedriwwer. Die viele Scheef. Der hell, lang Betonweg schreesch enuff. Un nirschends e Radfadhrer. Schun gar kääner mit me dunkelblooe, langärmelische Hemd un re hellbeesche Kapp.

Iwwerhaupt! Kännt er schun dort sein? Wie lang steht sie dann eischentlich schun do un guckt Lecher in die Luft?

‘s Händy! Er hot seins sicher debei. Ihrs leijt in de Feriewohnung. Hett se nore – Jo, de Hettemer un de Wammer!

E bissje gesteehnt. Geblos. De Fahrradlenker hin un her gedreht. Widder un widder in jedi Richtung geguckt. Vor Uffreeschung angefang se schwitze. Wie e veerrt Hinkelche in dere Hitz do stehe un net weiter wisse. Denne unhäämlich hääße Oschtwind spiire, wo ääm fascht de Oochdem nemmt.

E paar Schrittcher gemacht. Do wo kää Haiser määh sinn, raschelt un prasselt der Wind uff de ääne Wegseit im derre Raps, uff de annere Seit wuhlt er wie wild im Schilf. Un das Schilf – das fallt ihr alleweil in – das Schilf wachst aus ‘me werwääßwiediefe Bawweratsch eraus. Wie se jetzt dodran denkt, werd‘s ihr angscht un bang. Himmel! Der diefe Batsch! ‘s werd doch nix bassiert sein. Uffgereescht betracht se das griin Gewuchers. Nää, Gott sei Dank kää Halme geknickt. Do kann kää Radfahrer eninngesterzt sein.

Sie schnauft uff, will ihr Rad e paar Schritt weiterschiewe. Awwer wo anne? Dohin? Dorthin? Vielleicht doch besser stehe bleiwe. Weil, er ahnt jo sicher, dass sie do waart, un kummt ball serick. Irschendwoher muss er doch kumme. Sie will deshalb uff kääne Fall in die vekehrt Richtung fahre. Un sie wääß jo net, welli die vekehrt is.

Erumgedreht. Dort hinner de Haiser an dere eisene Nix is e Bank. Dort kännt mer sich annesetze, un mer behalt doch die Abzweischung im Aue.

Lang streckt sich die Nix uff ihrm Sockel. De nackische Busen vorgestreckt wie zwää Boxerfaischt vorm Zuhaue, de Schwanz, geboo fer e gewaltischer Schlag, e Gesicht, wie wann se die schlimmschte Wiischterlichkeite anrichte kännt, ohne aa nore e Mien se veziehe.

Wann das Weib do –? Nää! Nää! Net aussedenke! Sie krallt ihr Lenkergriff feschter. Steht vor dere Nix wie angeworzelt. Vor ihre Fiiß e Eisetäfelche. Druff vier Johreszahle: 1164, 1362, 1717, 1962. In denne Johre hot‘s do im Wangerland Flutkatastrophe gebb, wo das „böse Seewief“ dran schuld sein soll. Jedesmol werwääßwieviel Dote.

O weh! O weh! Wer wääß, was die Meerhex heit im Sinn hot!

Jetzt aa noch vun ganz weit drowwe Schneegänsgekrischs. Wie e nodelspitzer Keil flitzen die Veejl am klare Summerhimmel do anne. Schneegäns jetzt mitte im Auguscht! Ahnen die ebbes? Wissen se ebbes vun denne Hexeplän? Odder hann se ebbes Ferchterliches gesieh uff ihrm Raschtplatz drauß in de Salzwisse?

‘s Rad wackelt hin un her in ihre zitterische Hänn. E Traktor bollert de Weg entlang, biejt ab in Richtung „Alte Schmiede“. Hinnedran e Auto. Un immer noch kää Fitzelche un kää Spur vun me große Herrefahrrad mit hochgestelltem Lenker un ‘me leere Drohtkerbche uffem Gepäckträäscher.

E Aueblick speeter guckt se uff die Granitbrocke, wo im Halbkrääs um das Nixedenkmal erumgeleejt sinn. Grad wie grooplackische sorschsam zugebunnene Grumbeersäck leijn se im Gras. Hot die Nix do drinn vielleicht gar –

Un pletzlich määnt se aa noch, dass ganz gewiss erscht seit heit der ääne Felsesack do unner de Weidebisch dezukumm is. In de Dot veschrock betracht se denne unhäämliche Riesestää widder un widder, merkt noch net emol, dass uff dem holperische Plaschterweg e Fahrrad angerollt kummt.

Erscht wie der Radfahrer ruft, bremst, absteijt un se dann do uff dem Plätzje zwische Liguschterblättergepischbers un Eschezweischegerauschs fescht an sich drickt, is se widder quicklewendisch un kann nochher sogar uffem Betonweg hinnerm Deich geje denne hitzische Oschtwind noch e ganzi Weil kräftisch strampele.

Dunstschleier

Michael Dillinger

„Albert, du stehst in der Zeitung!“

Mit behänden Schritten, die er den drei alten Männern nicht zugetraut hätte, waren sie die Treppe zum Steuermannsverschlag hinaufgekommen. Sonst hatten sie immer unten auf den blank gescheuerten Planken des Passagierdecks gewartet, bis er aus der Tür trat und sie an Bord begrüßte wie ein richtiger Kapitän; jetzt standen sie auf der letzten Stufe und jeder von ihnen hielt ihm mit ausgestreckten Armen die aufgeschlagene Tageszeitung entgegen. „Schau, hier, die Überschrift: ‚Seit 25 Jahren Fährmann – Albert Maronke, ein treuer Begleiter von Ufer zu Ufer‘.“

Sie warteten auf seine Freude, das spürte er. Ein Lächeln, das wäre jetzt angebracht, ein ungläubiges Lächeln, das sich allmählich, Rührung signalisierend, in zuckende Mundwinkel verliert. Sein entsetztes Staunen musste er ihnen verbergen, durfte mit keiner Miene, keiner Bewegung andeuten, dass er am liebsten sich abwenden und zurück ans Steuer gehen würde. „Sind das tatsächlich schon fünfundzwanzig Jahre?“, fragte er in ihre Erwartung hinein. Dann zwang er sich, die Stimme zu heben: „Das müssen wir feiern!“ Darauf hatten sie gehofft, gerade noch rechtzeitig hatte er es gesagt, bevor ihre Geste erstarrte. Zufrieden ließen sie die Zeitungen sinken, falteten sie sorgsam zusammen. „Geht schon mal unter Deck, ich komme gleich nach.“

Sie sahen nicht mehr, wie er ihnen den Rücken zukehrte und mussten sich keine Gedanken machen, warum er hinter sich die Tür verriegelte. Vorsichtig löste er eine Platte aus der Wandtäfelung; das Barfach war mit Spiegelfliesen ausgeschlagen und so konnte er beobachten, wie seine Augäpfel nach dem zweiten, hastig hinuntergestürzten Wasserglas voll billigem Schnaps ziellos auf Wanderschaft gingen, während er selbst zur Ruhe kam. Wie oft hatte er, nur weil er betrunken war, die Fahrgäste von einem Ufer zum anderen bringen können.

Davon stand nichts in der Zeitung.

Er klemmte eine Flasche Cognac unter den Arm, setzte mit geübtem Griff die Holzplatte wieder ein und ging nach unten.

Die drei hatten sich schon an einen der Tische gesetzt, die einzigen Passagiere auch heute. Aus einer Vitrine nahm er vier geschliffene Gläser, hielt sie gegen das Licht, befreite sie mit einem Tuch vom Staub vergeudeter Jahre und stellte sie vor sich ab. Erwartungsvoll beobachtet, öffnete er mit den Fingerspitzen den Schraubverschluss, packte dann mit seiner großen Hand den Boden der Flasche und schenkte, ohne einen Tropfen zu verschütten, ein. Dabei lächelte er, zufrieden registrierten es die Alten. Schon wollte er die Sache mit einem „Also dann“ zu Ende bringen, als sie ihm zuvorkamen. „Lieber Albert“; wie abgesprochen erhoben sie sich gleichzeitig, standen zwischen Bank und Tisch, angestrengt bemüht, ohne sich anzulehnen oder abzustützen den sanften Schlingerbewegungen der Fähre zu trotzen. „Lieber Albert, auch wir möchten dir zu deinem Dienstjubiläum ganz herzlich gratulieren. Die schreiben da“, – der redete, zeigte auf die ausgebreitete Zeitung vor sich auf dem Tisch, – „du seist ein treuer Begleiter von Ufer zu Ufer. Recht haben sie. Das kann keiner besser beurteilen als wir.“ Zustimmend nickten die beiden anderen. „Seit so vielen Jahren schon, seit wir in Rente sind, fährst du uns fünfmal die Woche nachmittags ans andere Ufer und später wieder zurück.“ Dabei breitete er die Arme aus, einer wies hinter sich auf die Anlegestelle, an der sie noch festmachten, der andere über den Fluss, wo sie in wenigen Minuten sein würden. „Du weißt, dass wir dann dort zwei Stunden beisammensitzen, trinken, spielen und erzählen, oft von früher. Es wäre schön, wenn du mitgehen könntest, aber du hast ja zu tun, für dich ist früher noch nicht so wichtig.“

Dabei schaute er zuerst Maronke, dann seine Begleiter an und ließ die Arme langsam sinken. „Und deshalb, lieber Albert Maronke“, erneut straffte sich sein Körper, „wollen wir dir heute zu deinem Ehrentag eine Kostprobe von dem Wein schenken, den wir da drüben immer trinken.“ Er bückte sich unter den Tisch und holte eine in dünnes weißes Papier eingeschlagene Flasche hervor. Wie auf Kommando ergriffen die drei die vor ihnen stehenden Cognacgläser. „Also dann, Albert, auf viele weitere gemeinsame Jahre!“

Maronke hatte die ganze Zeit mit seinem Glas in der Hand dabeigestanden, jetzt endlich stießen sie mit ihm an und tranken auf einen Zug aus. Dann setzten sie sich wieder und ihre leicht geröteten Gesichter waren Ausdruck des Stolzes darauf, dass sie es geschafft hatten, die Zeremonie auf schwankendem Boden stehend durchzuhalten. Nun warteten sie, dass er etwas sagte. „Liebe Freunde“, begann er, das leere Glas auf dem Handteller hin und her drehend, „ich danke euch für das Geschenk und die schöne Überraschung, die ihr mir bereitet habt. Aber ich habe nie etwas anderes getan als meine Pflicht.“ Er machte eine kleine Pause, spürte, dass sie mehr erwarteten, Herzlichkeit wohl, aber er wusste nichts zu sagen, was nicht auch in der Zeitung stehen könnte. „Und die Pflicht ruft auch jetzt. Die Flasche lasse ich euch da, bedient euch.“

Damit stellte er das Glas ab, wandte sich hastig um und ging mit schnellen Schritten zur Tür. Mochten sie es als ein Zeichen von Rührung deuten.

Draußen blieb er einen Moment lang stehen und schaute über die Anlegestelle hinauf Richtung Stadt. Niemand war zu sehen, auf den er noch hätte warten müssen. „Wir legen ab!“, rief er seinem Maat zu, der die ganze Zeit über auf der Reling gehockt hatte. Der schmächtige Junge in ausgebeulten Cordhosen und einer viel zu weiten Lederjacke sprang an Land, löste das Tau vom Poller und warf es zusammengerollt an Deck. „Alles klar!“, meldete er nach oben, wo Maronke schon die Maschine gestartet hatte. Ein Blick zurück, dann zum Fluss hin, die Fähre schaukelte sich vom Ufer frei, er ließ sie allmählich Fahrt aufnehmen, brachte sie auf den gewohnten Kurs.

Seit fünfundzwanzig Jahren also schon: ablegen, queren, anlegen, ablegen, queren, anlegen. Und für wen? Bevor die Brücke gebaut wurde, vor neun Jahren, da hatte man ihn noch gebraucht; morgens, vor Tagesanbruch, um zur Arbeit zu kommen, abends, um nach Hause zurückzukehren, müde und mürrisch oder zufrieden, immer gewiss, am nächsten Tag wieder überzusetzen. Mit der Brücke war es einfach geworden, über den Strom zu kommen, wann immer man wollte, es gab keine Zeiten mehr, an die man sich zu halten hatte, es war nicht mehr nötig, ihn, den Fährmann, mit beschwörender Geste anzuflehen, noch eine Minute zu warten, wenn ein Abschied zu schwerfiel.

Und jetzt? Brachte er nur noch Rentner von hier nach dort und von dort nach hier, die nicht wussten, was es heißt, einen Fluss hinauf- oder hinabzufahren wie all die anderen Schiffe, die er an sich vorbeiziehen lassen musste auf ihrem Weg ins Landesinnere oder hinaus aufs Meer. Die Alten wussten es nicht, und er hatte es fast vergessen. Heute war der Tag, sich daran zu erinnern.

Die Fähre war in der Mitte des Stroms angekommen; Maronke schaltete den Bordlautsprecher ein. „Liebe Freunde!“, dröhnte es scheppernd und schreckte die Drei unter Deck aus ihren Gesprächen auf. „Liebe Freunde, vorhin bin ich von euch weggegangen und habe gesagt ‚Die Pflicht ruft‘. Aber jetzt halte ich mir die Ohren zu, ich will einmal nichts von ihr hören. Ich lade euch ein zu einer Fahrt flussaufwärts bis zum Leuchtturm, wo der Fluss ins Meer mündet, anderthalb Stunden, dann wieder zurück. Keine Sorge, ihr werdet am Abend pünktlich wieder zu Hause sein.“

Mit einem Ruck warf Maronke das Steuer herum. Nur ja keine heftigen Bewegungen am Ruder, so hatte er es vor vielen Jahren gelernt, aber jetzt brauchte es den Ruck, der keinen über Bord warf, aber auch keine Zeit mehr ließ zum Nachdenken. Das Frachtschiff, das er eben noch demütig abgewartet hatte, fuhr nun vor ihm her, schwer beladen, mit großem Tiefgang, plötzlich erreichbar, und er gab Fahrt, Fahrt, wie seine Fähre sie bis heute nie gemacht hatte. „Seit fünfundzwanzig Jahren Fährmann.“ Maronke musste lachen. Fünfundzwanzig Jahre, und zum ersten Mal würde er jetzt ein anderes Schiff überholen. Er schaute zum Ufer. Es war kein Traum. Er fuhr stromaufwärts. Der Fluss half ihm, die Pflicht schneller hinter sich zu lassen.

Noch einmal schaltete er den Lautsprecher ein. „Geht doch aufs Deck, da riecht ihr schon bald das Meer, die Freiheit.“ Er drehte sich um, wollte sehen, wie sie nach draußen gingen, sich eng nebeneinander setzten ins Halbrund der Holzbank, die Arme auf die Lehne legten und um die Schultern des anderen.

Der vorhin die Rede gehalten hatte, stand in der Tür. „Albert, bist du verrückt, was machst du denn da?“, schrie er. „Du weißt doch genau, warum wir mit dir fahren. Da drüben wollen wir heute dein Jubiläum feiern, hast du das vergessen?“ Und wieder streckte er den Arm in Richtung Ufer aus, Hilfe suchend, als wolle er sich festhalten. Die beiden anderen waren nachgekommen. Maronke blickte in Kopien des einen Gesichts voller Anklage. „Wer ist hier verrückt?“, brüllte er gegen die Maschine an. „Was versäumt ihr denn, wenn ihr einmal nicht in eurer dumpfen Wirtsstube dumpf beieinanderhockt?“

Ängstlich sahen sie, wie er das Steuer losließ, die Tür zuschlug und den Riegel vorschob. Jetzt hörte er wieder nur das Dröhnen des Motors, sah neben sich den rot-schwarzen Rumpf des Lastkahns.

Heftiges Klopfen ließ ihn noch einmal über die Schulter zurückschauen. Wie im Stummfilm sah er durch die Scheibe Münder, die lautlos sich bewegten, und er wusste den Text: Maronke, dreh um, denk an deine Pflicht, du bist Fährmann von Ufer zu Ufer, das Meer gehört den anderen.

Er fixierte das Steuer, öffnete das Barfach, holte die noch halb volle Flasche heraus und trank sie leer ohne abzusetzen. Am Horizont tauchte in der Nachmittagssonne der Leuchtturm auf.

„Bitte stoppen Sie die Maschine, wir gehen längsseits!“

Maronke sah das Polizeiboot erst, als es schon in Rufweite war. An der Reling standen zwei Männer in Uniform. Er drosselte die Fahrt, bis der Motor nur noch blubbernde Leerlaufgeräusche von sich gab. Das Boot ging längsseits, die beiden sprangen herüber, sogleich waren die Rentner bei ihnen. Maronke öffnete die Tür. „Herr Schiffsführer, Ihre Passagiere haben uns Zeichen gegeben und um Hilfe gerufen. Sie sagen, Sie würden sie gegen ihren Willen zu dieser Fahrt zwingen. Können Sie uns das erklären?“

Maronke schwieg; durch das Fenster sah er den Lastkahn wieder in Richtung Meer an sich vorbeiziehen. „Haben Sie etwas getrunken?“, fragte der eine Uniformierte, der dicht vor ihm stand. „Wir müssen Sie bitten, uns das Schiff zu übergeben.“

Während der andere Polizist das Steuer übernahm, stieg Maronke Stufe um Stufe die Holztreppe hinunter und ging an den alten Männern vorbei, die ihm nicht ins Gesicht schauten, nach draußen aufs Freideck. Auf die Reling gestützt starrte er in Richtung des Leuchtturms, vor den sich ein rot schimmernder Dunstschleier legte.

Die Schraubenblätter brachten die Fähre allmählich wieder gegen den Strom auf Fahrt.

Die Wahrheit über meine Großmutter als Kanalschwimmerin

Wolfgang Ohler

Lange habe ich gezögert. Kann und darf ich die Wahrheit über meine Großmutter der Nachwelt zumuten oder nicht? Jetzt endlich, vierzig Jahre nach ihrem Tod habe ich mich durchgerungen. Ja, ich sehe es nun geradezu als Verpflichtung zu offenbaren, wie es wirklich gewesen ist, das Leben meiner saarländischen Großmutter, ungeschminkt und ohne Beschönigung. Hier will ich sie aufschreiben, die Wahrheit, sodass sich der Leser selbst ein Bild und Urteil machen kann. Nüchtern und ehrlich will ich den Gerüchten und Lügen die Stirn bieten, die sich seit der Neuauflage ihres Briefwechsels mit Luis Trenker im Social Network verbreitet haben. Das bin ich ihr schuldig, meiner Großmutter Friedel, wie ich sie nannte, denn sie war eine Dame von Format, hasste jede Aufschneiderei, bevorzugte das offene Wort und liebte die Wahrheit über alles.

Zeit ihres Lebens ist sie eine aufgeklärte, emanzipierte Frau gewesen, hatte Heidegger und Bultmann studiert, besaß die gesammelten Werke von Kierkegaard und hatte einige Jahre mit Sartre korrespondiert, bis ihr Simone de Beauvoir auf die Schliche kam. Sie wusste also nur zu gut, dass sich alle Wahrheit aus der perspektivischen Sicht des Betrachters ergibt, dass die Objektivität seit Heisenbergs Forschung über die Unschärfe ein überkandidelter Firlefanz sei, wie sie es einmal im Club of Rome ausgedrückt hat. Diese Erkenntnis führte zu einer ethischen Bescheidenheit, die es ihr nicht erlaubte, mit der Wahrheit umzugehen wie mit ihrem geliebten Melissengeist: jederzeit mit einem guten Schluck gegen das Bauchgrimmen, die Migräne oder ihre entzündeten Hühneraugen. Nein, sie war für sie ein kostbares, heiliges Gut, diese Wahrheit, und wie eine teure Medizin verschwendete sie keinen Tropfen und ging damit verantwortungsvoll und sparsam um. Wie ein Wissenschaftler mit seinen Instrumenten rückte sie der Wahrheit mit ihren Geschichten zu Leibe, grenzte die Wirklichkeit mit diesen Geschichten ein, ohne ihr weh zu tun, bis sie ihr behagte und einen Sinn ergab.

Ich habe diese etwas komplizierte Begabung geerbt und fühle mich deshalb dazu berufen, das Dunkel in Friedels Leben aufzuhellen. Zum Beispiel mit der Geschichte über Großmutter Friedels Versuch, den Ärmelkanal zu durchschwimme.

Nun haben dies viele vor ihr getan, und es wäre auch deshalb nicht der Rede wert, weil Großmutter eine ausgezeichnete Schwimmerin gewesen ist, 1924 zur olympischen Mannschaft des Saargebiets gehört hat und 1950 in dem Film „Abenteuer im Roten Meer“ als Stunt-Taucherin für Hans Hass eingesprungen ist. Das besondere an dem Plan war der Zeitpunkt: Friedel wollte als älteste Kanalschwimmerin ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden. Lange Jahre machte ihr dies eine Engländerin namens Magdalene Bessie Longtherm streitig, die mit 76 die Meerenge bezwungen hatte. Am 4. Juni 1970 war es soweit. Wir saßen in froher Runde beisammen und feierten Friedels 77. Geburtstag, als sie plötzlich aufstand und ausrief: „Endlich!“

Ich allein wusste, was gemeint war, denn insgeheim waren wir bereits seit Wochen im Training für das Unternehmen „Big Splash“, wie wir es getauft hatten. Fast täglich schwamm Friedel ihre Bahnen, im Frühjahr in der Halle, sobald das Freibad geöffnet war draußen bei jedem Wetter, und steigerte sich von anfangs 1.000 Meter bis auf zehn Meilen.

Wir waren uns bewusst, dass dies alles nicht ausreichte. Die strömungsgünstige Strecke, die wir in der Straße von Dover ausgesucht hatten, misst immerhin 36 Kilometer. Großmutter Friedel wusste jedoch Rat: Sie ergänzte das Training im Wasser durch ständiges Trockenschwimmen; das heißt, wo sie ging, stand oder saß, führte sie Schwimmbewegungen aus und gewöhnte so Kreislauf und Muskulatur allmählich an den bevorstehenden Marathon.

Es versteht sich von selbst, dass in dieser Phase der Vorbereitungen unser Unternehmen nicht mehr geheim zu halten war. Es erregte beträchtliches Aufsehen, wenn ich mit Friedel über den Markt schlenderte und sie dabei ihre Trockenübungen machte. Während des Gehens bewegte sie nur die Arme abwechselnd im Brust- oder Kraulstil, sodass es von weitem aussah, als würde sie, wie bei Saarländern häufig zu beobachten, etwas gestenreich erklären. Sobald wir stehen blieben, verlagerte sie zusätzlich das Körpergewicht auf ein Bein und trainierte mit dem anderen den Schwimmstoß; nicht ganz ungefährlich, weniger für sie selbst, als vielmehr für ihre Umwelt. Ich war in ihrer Nähe ständig auf der Hut und hielt mich auf der stoßfreien Beinseite auf. Andere wurden durch solche Aktivitäten überrascht und in Mitleidenschaft gezogen. So verletzte sie mehrere arglose Hunde und Kinder, verbeulte ein vorbeifahrendes Auto und richtete in einem Porzellangeschäft beträchtlichen Schaden an.

Endlich konnte es losgehen. Alle Formalitäten waren erledigt, Presse, Film und Fernsehen standen bereit, als sich Großmutter am frühen Morgen des 20. August 1970 anschickte, bei Gris-Nez in die Kanalfluten zu springen. Ihr junger Freund Jean-Paul Belmondo hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich zu erscheinen, um den Startschuss abzufeuern.

Über die folgenden Sekunden und Minuten ranken sich Anekdoten und Märchen. Obwohl zahlreiche Fotos und Filmaufnahmen von der Szene existieren, gibt es die abenteuerlichsten Interpretationen. Großmutter trägt allerdings Mitschuld an dem Verwirrspiel, denn ihr war die Sache peinlich. Sowohl in Talkshows als auch in ihrer Autobiografie hat sie die Einzelheiten verschwiegen und die Begegnung mit Belmondo in den Vordergrund gerückt. Heute will ich mit all dem Schluss machen und sagen, wie es wirklich war.

Zurück zum Start. Belmondo bleckt sein Gebiss und gibt das Kommando. Großmutter winkt in die Menge und nimmt einen letzten Schluck Melissengeist. Dann stößt sie sich kraftvoll vom Felsen ab, taucht in die Fluten, begeisterter Applaus. Sie taucht wieder auf, spuckend und prustend, ringt nach Atem, schlägt um sich. Entsetzen, die Rettungsschwimmer zögern keine Sekunde und bringen sie an Land zurück.

Was ist geschehen? Die ärztliche Untersuchung bringt es an den Tag. Seit einer Infektion durch indianisches Pfeilgift, die sich Friedel in den Dschungeln des Amazonas zugezogen hatte, litt sie unter Gallenbeschwerden und musste sich salzlos ernähren. Diese Diät hatte, ohne dass es bemerkt worden war, eine schwere Salzallergie zur Folge. Nun hatten wir die gesamte Schwimmvorbereitung im Süßwasser und auf dem Trockenen getroffen. Der Sprung ins Salzwasser des Ärmelkanals löste deshalb einen Allergieschock aus. Das Unternehmen „Big Splash“ war ein für alle Mal gescheitert. Auch wenn Großmutter es lange nicht wahrhaben wollte: In einer Sommernacht ertappte sie der Bademeister, wie sie einen Sack Kochsalz ins Becken des Freibades schüttete, um sich zu desensibilisieren.

Eine Genugtuung blieb Großmutter doch: die Aufnahme ins Guinness-Buch der Rekorde. Sie steht dort unter dem Stichwort „kürzester Versuch einer Kanalüberquerung“ mit folgenden Rekordmarken: Schwimmstrecke 4,20 m, Schwimmzeit 3,8 sec.